삼시 세 끼는 없었다.

한민족에게 식사란, 생명과 직결되는 신성한 의식 중 하나이다.

그렇다 보니, 우리나라는 상대방의 안녕과 평안을 묻는

인사마저도 식사와 연결되어있다.

아침, 점심, 저녁,

삼시 세 끼를 챙기는 우리의 식사문화,

하지만, 과거 역사를 되짚어보면 삼시 세 끼라는

단어는 찾아볼 수 없다.

과연, 삼시 세 끼는 언제부터 시작된 것일까?

과거 우리 민족에게 식사를 뜻하는 단어는

아침과 저녁을 뜻하는 조석뿐,

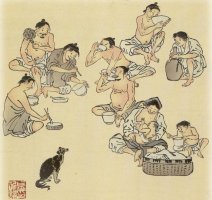

옛날 농부의 식습관은 아침 일찍 밥을 먹고 농사일을 하러

나갔으며 주로 먹는 음식이 보리밥에 된장국, 각종 채소나

나물 등이었기 때문에 한참 농사일을 하면 허기가 지겠지?

이때 먹었던 것이 바로 새참이였다.

새참은 보통 아침 10시에서 4시 사이에 국수나

감자 등의 간단한 음식이었다고 한다.

이렇듯 새참은 제대로 된 한 끼는 아니었고,

우리 조상들은 대대로 아침과 저녁 두 끼

식사를 원칙으로 했던 것이다.

그럼 언제부터 지금처럼 하루 세 끼를 먹은 것일까?

아침과 저녁, 그 사이에 <마음에 점을 찍는다는

의미>의 <점심>이란 단어가 처음 등장한 것은

조선의 태종 때였다고 한다.

때와 상관없이 허기를 달래기 위한 죽 혹은

간식과 같은 간소한 차림이었다.

하지만 본격적으로 세 끼를 먹기 시작한 것은

근대화 시작과 함께 해가 뜨고 지는 시간에 맞춰

출퇴근하는 문화가 생기면서부터 라고 한다.

출근 전 한 끼와 점심 한 끼, 그리고 퇴근 후 집에서

가족과 함께 한 끼를 먹는 식사 시간이 정착된 것이다.

이처럼 우리의 식습관은 하루에 두 끼를 먹다가

삼시 세 끼로 이어져 온 것이다.

우리 앞에 차려진 밥상에도 흥미로운 역사가 이어져 오고 있다.